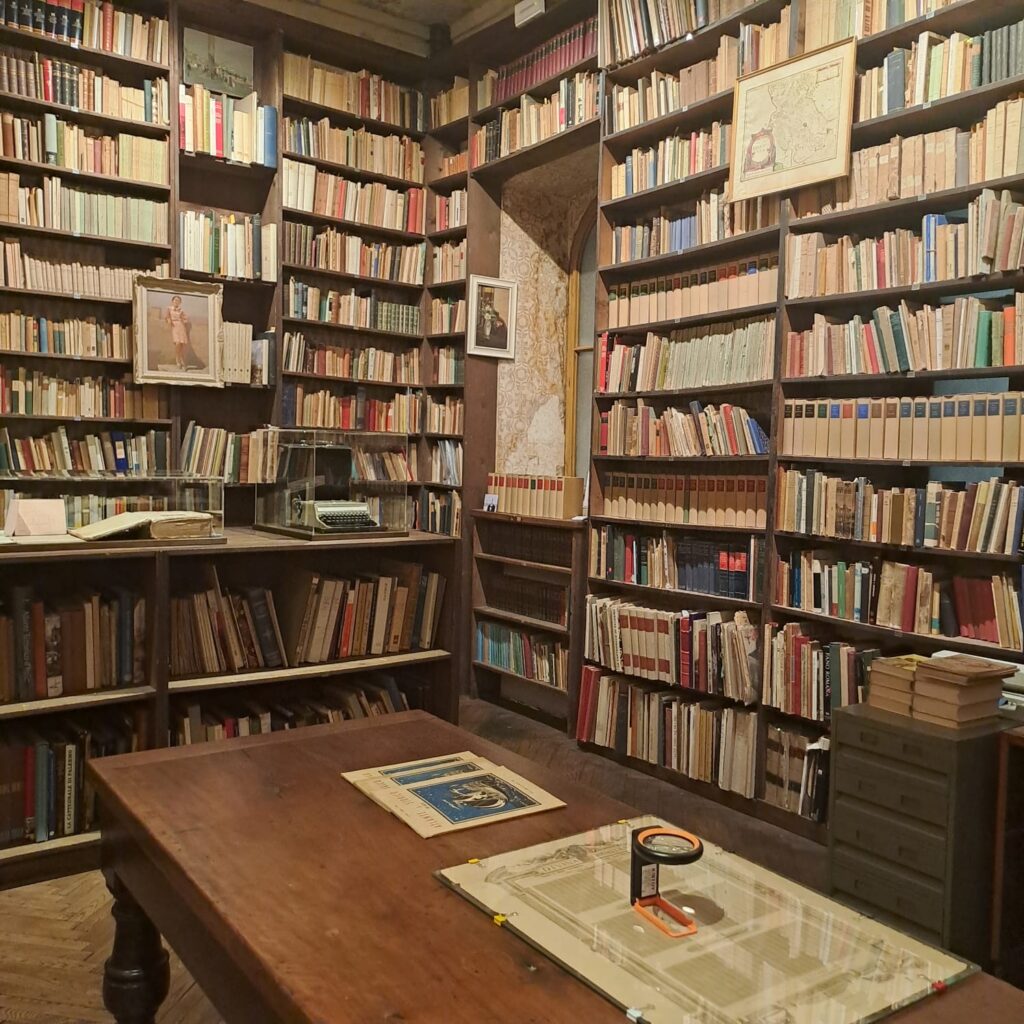

Mi hanno detto che non è il momento migliore per andare a Trieste: “Troverai molto vento”, e il vento non c’era. Mi hanno detto: “Preparati alla pioggia”, e c’era lo stesso allarme anche nei ripetuti avvisi di Google: “Pioggia leggera in arrivo”. Invece niente, non una goccia. Passeggiando senza una meta precisa, leggo che la storica libreria antiquaria di Umberto Saba ha appena riaperto, dopo mesi di chiusura per lavori. Penso sia il caso di andare, è una bella occasione e non è così lontana da dove mi trovo in questo momento. Google, ancora una volta, mi frena: “La libreria è chiusa oggi, riapre domani”. Ma io faccio di testa mia, ci vado lo stesso. Al massimo avrò perso qualche minuto, nulla di grave. Un’altra smentita: la libreria è aperta e illuminata. Segnalo che Google la pensava diversamente e il libraio mi ringrazia. Sembra di entrare in un mondo remoto, lasciato alle spalle senza averci vissuto: tutto questo legno, la quantità infinita di volumi, il colpo d’occhio dei dorsetti colorati e delle rilegature in pelle. Accanto alla porta, un paio di piante belle vigorose e ancora con il nastro rosso intorno. Le piante che arrivano in dono con le inaugurazioni sono così, in salute e con le foglie lucide – resistono finché non subentrano le spire della dimenticanza, e allora cominciano ad avvizzire. Temo proprio che anche qui, presto o tardi, soccomberanno alla polvere che inevitabilmente finirà per ricoprirle.

Nella prima, piccola sala all’ingresso c’è una giovane coppia. Parlano con il libraio, parla soprattutto lei, è emozionata di trovarsi nella storica libreria di Umberto Saba: “Vorrei portarmi a casa qualcosa di speciale”. Per addentrarmi nelle altre sale devo quasi scavalcarli, il passaggio è un po’ stretto, ed è quasi sorprendente, un attimo dopo, ritrovarsi in spazi così larghi. Cerco di origliare finché riesco, finché la voce della giovane donna perde chiarezza, come quando vacilla il segnale radio. Non c’è un centimetro libero da terra al soffitto. È abbastanza difficile orientarsi, capire quali libri si trovano sugli scaffali, ed è impossibile pretendere che siano disposti in ordine alfabetico. Non so come, ma vengo attirato da un piccolo volume dalla copertina rossa, un particolare tono di rosso scuro. È un volume di Hölderlin, un’edizione novecentesca, degli anni Trenta. So a chi regalarlo: un amico sta lavorando proprio intorno a Hölderlin – e qualcosa, nella sua ricerca, ha a che vedere anche con la Francia: essendo un’edizione francese, mi sembra proprio il regalo perfetto.

Torno alla prima sala, la coppia è ancora lì, sono rimasti dove li ho lasciati, ed è ancora lei a tenere banco. Non so se il libraio sia davvero interessato, sembra di sì, ma forse la sua è anche cortesia. Cecilia, intanto racconta del loro trasferimento ad Ascoli Piceno. “Viviamo lì da qualche mese e ci troviamo bene, è una vita tranquilla”. So che si chiama Cecilia perché lei stessa ripete il suo nome con insistenza: “Ho riflettuto a lungo e mi sono detta, Cecilia, ma datti da fare!” o ancora: “Cecilia, una città come Ascoli va bene per voi!”. Il ragazzo si limita ad annuire e sorridere, o al massimo a ripetere qualche parola detta da Cecilia. Vorrei intervenire, dire che sono d’accordo. È proprio vero, Ascoli Piceno è un posto in cui vale la pena vivere, e anche io sono tanto legato a quella città, e alla stagione della mia vita andata in scena proprio lì. Vorrei, ma poi resto zitto, soffocare una conversazione sul nascere a volte è più facile, almeno poi nessuno è costretto a tagliare corto, a trovare la formula che avvia implicitamente alla chiusura. E poi penso anche un’altra cosa: siamo a Trieste, qui in particolare respiriamo Umberto Saba, perché dovremmo metterci a parlare di Ascoli Piceno, dei traslochi di ieri e di oggi? Ricordo la maestra Agnese e la sua spiegazione sulla vita delle lumache: “sono fortunate, ovunque vanno si portano dietro la loro casa, dove possono rintanarsi quando vogliono”. Già allora non riuscivo a ritrovarmi nella sensazione di conforto suggerita dalla maestra. Tutto con la propria casa sulle spalle, non è un po’ una condanna? Eppure forse è così che viviamo. Tra vicini di ombrellone, infatti, non si fa che parlare di casa propria, del quotidiano da cui spesso sentiamo di dover fuggire, e che in fondo è tutto quello che abbiamo. Esco dalla libreria abbastanza fiero di me e soprattutto della mia sacchetta di tela turchese, con i caratteri dorati appena in rilievo che recitano “Libreria Antiquaria Umberto Saba”. Mi chiedo se il mio regalo sarà davvero gradito, o accolto come un atto un po’ naif da dimenticare sul sedile posteriore. Temo che andrà così.

Il messaggio laconico di un’amica mi fornisce un suggerimento gentile e imperioso insieme: “Vai a Opicina”. Poco dopo, l’aggiunta: “Vai con il tram se è ancora in funzione, ma non credo”. Devo aspettare solo un giorno: il tram torna in servizio, dopo anni, proprio domani, il 1° di febbraio. Un’altra smentita, stavolta anche abbastanza clamorosa. Con un po’ di fortuna riuscirò a prenderlo prima di ripartire. Nel frattempo, vado a rintanarmi al Caffè San Marco. Qui la smentita è al contrario. È la prima smentita in negativo ma neanche si può pretendere troppo, sarebbe come opporsi ai fondamenti della statistica. È che ero proprio convinto di trovare il ritratto di Magris qui dove lui ha scritto che “trionfa, vitale e sanguigna, la varietà”. Timidamente, azzardo la domanda a qualcuno del personale. La prima risposta sembra quasi una conferma del principio di realtà: “Non vede il ritratto di Magris perché non c’è”. Un sospiro, e poi l’aggiunta: “È tornato ai proprietari”. Mi sembra un peccato, rileggendo quel brano di Microcosmi penso alla delusione di chi come me ispezionerà ogni angolo fino ad ammettere la resa. Penso, nello specifico, ai “turisti tedeschi incuriositi dalle piccole targhe dedicate a piccole e grandi glorie letterarie già assidue a quei tavoli”. Chissà, prima o poi magari Magris tornerà. In forma di ritratto, o in carne e ossa.

A Trieste i libri sembrano inseguirti ovunque, come portati dal vento. Il Museo della Letteratura ne è una prova, fa un certo effetto, a colpo d’occhio, il nutrito insieme di scrittori passati da qui, adottati dalle strade di questa città così misteriosa, e a lungo contesa. Disteso sul divanetto nero nell’area, come si dice oggi, “immersiva”, dedicata a Svevo, mi chiedo cosa ne direbbe lui. Rendono bene, le pareti che parlano di ultime sigarette rimandate sempre al giorno a seguire. L’ultima dell’ultima dell’ultima. Non sono tante, le città che possono permettersi un museo della letteratura. Dove, se non a Trieste? Da qui, centoventi anni fa, è passato Joyce! È un Museo dove vale davvero la pena di andare, c’è anche una bella emeroteca digitale, e nell’ultima sala un’ampia libreria con vari spazi dedicati ai tanti scrittori che hanno attraversato la città.

Il Molo Audace si riempie di persone anche quando il sole è quello ingannatore dell’inverno, per cui non è detto che luce e calore corrispondano. Eppure sono tutti qui, sembrano usciti di casa apposta per farsi baciare dal sole: giovani, non giovani, bambini, turisti. Pare vogliano concedersi tutti un tempo un po’ sospeso, ciondolante, in cui sentirsi in nessun luogo, da nessuna parte. A cena, in un locale gloriosamente fuori moda – se non per il bancone del bar, rimodernato, che stride con la formica e le sedie con la paglia di Vienna – continuo a origliare i discorsi altrui, sento la proprietaria di questo vecchio, bellissimo “Buffet” mentre racconta a una cliente di suo nipote, che non ha voglia né di studiare, né di lavorare: “Dice che lui qui non ci resiste neanche due giorni”. Io penso di non resistere davanti all’enorme piatto di bollito misto di carne, e invece piano piano riesco a mangiare tutto, senza rischiare di offendere la signora, che è già così angosciata.

Il tram per Opicina di cui ho atteso la ripartenza ha cominciato la sua corsa verso il quartiere sull’altopiano del Carso nel 1902, un paio d’anni prima che Joyce arrivasse in città. Non senza intoppi, come sempre succede. Ho trovato un vecchio articolo su “La Stampa” che dice così: “Ci telegrafano da Trieste, ore 20,45: “L’inaugurazione della ferrovia Trieste-Opicina è ostacolata dal fatto che il Ministero impone le tabelle trilingui”. Lo specchio di una città a cavallo tra più mondi, dove si parlano più lingue. Ho trovato i biglietti in una tabaccheria gestita da due napoletani arrivati in città da tanti anni. “La nostra prima domenica a Trieste fu proprio a Opicina”, mi dicono, felici anche loro che il tram riprenda finalmente la sua corsa. Mi sento quasi un abusivo, nel capannello di persone qui in attesa. Tra “veri” triestini, ed echi di accenti lontani che restano impigliati tra le parole nonostante trasferimenti che datano ormai a decenni fa. Intorno a me c’è chi questo tram lo prendeva ogni domenica, magari con qualcuno che non c’è più. Dovrei essere meno egoista e lasciare il posto a chi porta il peso di ricordi lontani, assenze, mancati ritorni. O alla nonna che cercherà di far salire sul tram la nipote, per la prima volta in assoluto. Invece rimango, perché mi resta solo qualche ora qui e non voglio perdere questa occasione. Una figlia ormai adulta, con cui stabiliamo una certa complicità, dice a suo padre che non vuole “né risse, né resse”, per salire, e che, se non dovessero farcela, ripiegheranno su un caffè in centro. Lui non replica, ma sembra ben poco intenzionato a contemplare un cambio di programma.

A un certo momento, e con grande puntualità, il tram bianco e blu finalmente si avvicina. I colori sono luccicanti, come richiede la prima uscita dopo tanto tempo. Lo strombazzamento in lontananza commuove, emoziona, partono applausi, le persone che passano a piedi o in macchina fanno ciao con la mano, danno un colpo di clacson. Pensavo di no, ma alla fine salgo: siamo molto stretti, e tra una fermata e l’altra il tram, con le sue bellissime, scomode sedute di legno chiaro, per poter ripartire prende un po’ di rincorsa. Intanto, sotto di noi, Trieste si allontana. Opicina è stato anche il quartiere delle vacanze o del ritiro di tanti. È un “lontano da dove” emozionante, ci sono persino disegni di bambini alle finestre, con “bentornato Tram”, perché questo vecchio tram, si capisce da come ne parlano tutti, è davvero qualcosa che esiste, è uno di famiglia che aspettavi si decidesse a rifarsi vivo. A momenti si fatica a guardare fuori, il poco spazio sembra ancora più ristretto in mezzo a tante braccia tese, che superano le teste delle persone sedute, per riprendere, riprendere, riprendere, con smartphone tremolanti. “In fondo, che ci andiamo a fare?”, domanda una signora alla sua amica un po’ indignata, che risponde con un’alzata di sopracciglia.

Trieste, scalata in pochi minuti, è ancora più un enigma, da qui.

Ho dovuto aspettare solo qualche settimana, dopo il mio viaggio. Poi ho saputo, l’ho letto sul giornale dove è stato intervistato: Magris è tornato al Caffè San Marco. Un’altra smentita.