Le mutazioni del Covid -19 non hanno riguardato solo il virus, ma anche i luoghi: molti si sono svuotati, altri riempiti, alcuni trasformati. Tra questi spazi mutanti conosco per lavoro la scuola, e più precisamente il liceo di Genova in cui insegno. Il primo lockdown in Liguria fu imposto nel febbraio 2020 e da quel momento sino alla fine dell’anno scolastico – esami di maturità esclusi – l’accesso alla nostra scuola fu interdetto a studenti e docenti, anche se in breve tempo le lezioni ripresero sul web con l’introduzione della didattica a distanza. Nei mesi di confinamento rimasi colpito dalla piega assunta dal dibattito pubblico sulla scuola e specialmente mi rattristò l’affermarsi sui social media di una concezione dell’istituzione scolastica come “carcere diffuso”, per cui il compito primario degli insegnanti sarebbe quello di sorvegliare, in uno spazio attrezzato e perimetrato, gli studenti di qualsiasi età e grado scolastico. Turbato dal proliferare di questo immaginario collettivo incentrato sulla coercizione pedagogica, iniziai a pensare al mio liceo come a un’inviolabile fortezza carceraria, una prigione che si erge per sei piani sulla cima di una ripida salita, protetta alle spalle dal profilo aspro di una collina cementificata. Da quel momento le tre orribili forme geometriche che campeggiano sull’edificio scolastico si svelarono ai miei occhi come sghembe svastiche ripiegate su se stesse, segni occulti di una pedagogia della prigionia. Da questa inquietante prospettiva il perdurare della didattica a distanza per tutto l’anno scolastico mi sembrò una rivendicazione, paradossale e potente, della scuola come palestra di libertà: facendo lezione da casa i miei studenti potevano seguire le lezioni oppure sonnecchiare dietro la telecamera spenta, scopiazzare le verifiche oppure studiare, permettendomi anche di scoprire quanto sappiano restituire a chi dà loro fiducia.

Al rientro a scuola nel settembre 2020 mi avvicinai con sentimenti contrastanti, da un lato preoccupato per i rischi sanitari, dall’altro speranzoso che il peggio fosse passato. Per garantire la continuità dell’insegnamento in presenza il governo fece adottare alle scuole un sistema di distanziamento, scartando altre soluzioni, come la riduzione degli studenti per classe o l’ampliamento delle aule, che avevano ben più solide basi scientifiche ma maggiori costi. Alla ripresa delle lezioni i miei studenti si ritrovarono perciò senza più il compagno di banco, ciascuno isolato nel suo virtuale metro cubo d’aria, obbligato a stare immobile nella sua sedia. Il loro perimetro fisico e visivo era delimitato da segnali di allarme: nastro adesivo rosso e bianco per terra a indicare le distanze da mantenere e gli itinerari da percorrere per le entrate e le uscite, cartelli bianchi e rossi con punti esclamativi per ricordare ciò che non si poteva più fare, ovvero mangiare, bere, alzarsi, avvicinarsi, conversare, scambiare cibo, matite, fogli, baci. Più che una scuola pareva una scena del crimine. Ci sapevamo umani per convenzione e ricordo, dato che tutti indossavamo mascherine fin sopra il naso e che questi dispositivi di protezione, uniti alle finestre aperte per garantire l’areazione, impedivano di capire sia il contenuto del messaggio sia di individuarne l’emittente, che si configurava al massimo come una voce che proveniva dal fondo oppure dal davanti della classe. Anche la socializzazione scomparve: gli intervalli furono dapprima aboliti e poi reintrodotti a condizione che gli studenti restassero inchiodati in classe; le ore di ginnastica soppresse; l’accesso ai bagni uno per volta; i distributori di bevande e merendine abbandonati sotto coltri di polvere. Per quanto opprimenti, queste precauzioni non bloccarono l’avanzare della pandemia nelle scuole. Alle porte dell’inverno mi ritrovai spesso ad attraversare corridoi deserti e a fare lezione da solo in classe, mentre i miei studenti mi osservavano dallo schermo di casa. A volte con la telecamera del cellulare riprendevo per loro, con atto nostalgico, i banchi nei quali fino a poco prima erano stati seduti. Verso novembre la situazione si fece desolante anche nei dintorni del liceo, che solitamente, insieme ad altri quattro grandi plessi scolastici, contribuisce in modo significativo all’animazione del quartiere. Il migliaio di giovani che quotidianamente sbarcava da autobus e treni per poi disperdersi come rivoli nelle varie scuole della zona – non prima di aver comprato la merenda, le sigarette proibite e le gomme, e di essersi accovacciati su sporchi gradini per copiare i compiti – si riduceva di giorno in giorno e diminuivano anche le felici mandrie che al termine delle lezioni si riversavano nei bar, nelle paninoteche, nelle pizzerie al taglio e nei kebab della zona. Con l’arrivo del Natale tornammo a rintanarci nelle case, così nel quartiere i capelli grigi e il silenzio presero il sopravvento.

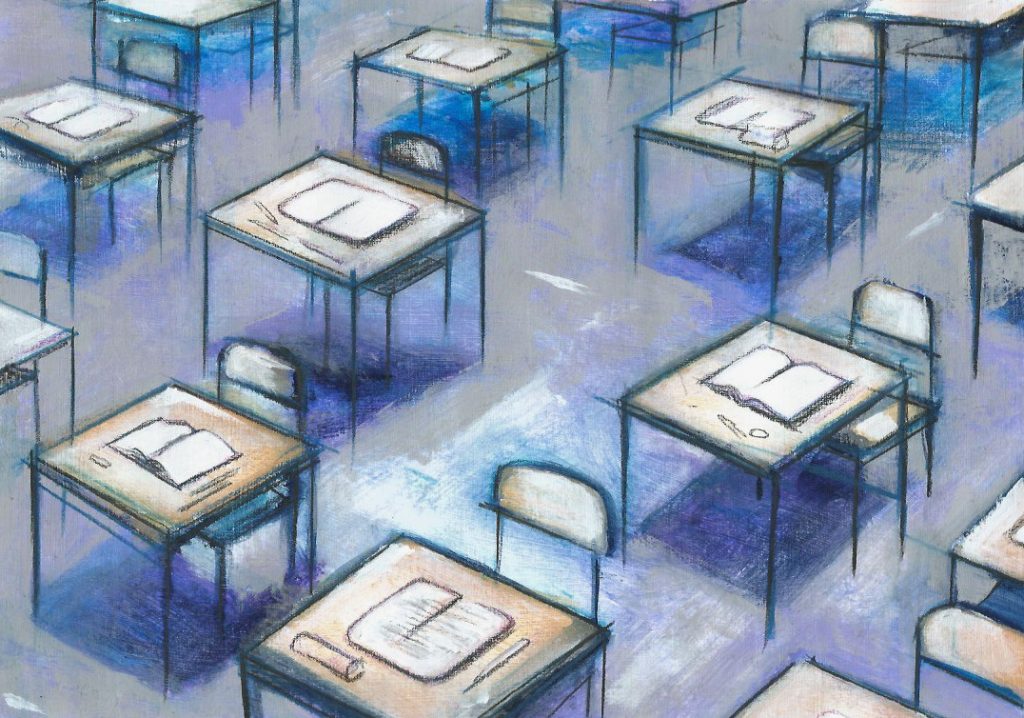

La situazione cambiò di nuovo nella primavera del 2021, quando l’arrivo dei vaccini ridiede respiro alle speranze e l’insofferenza per la clausura divenne insopportabile. Questa fu per il mio liceo la fase della “scacchiera”. Per assicurare il massimo della presenza e minimizzare il diffondersi del virus le scuole si inventarono turni di ingresso e di presenza scaglionati, creando incastri impossibili, che tenessero conto non soltanto degli orari dei mezzi pubblici e dei turni stabiliti dalle altre scuole del quartiere, ma anche degli obblighi di garantire a ciascuno studente un certo numero di ore di lezione, nonché del diritto dei professori a non trascorrere intere giornate a scuola. Un meccanismo di organizzazione logistica che nel mio liceo funzionò grazie alla presenza del “grande orologiaio” e dei suoi valenti assistenti che ogni mattina, curvi sulla grande scrivania della presidenza come strateghi militari, pianificavano le entrate, le uscite e le presenze, aggiornando i piani con i dispacci che provenivano dal ministero, diversificando i punti di accesso – chi entrava dalle scale di sicurezza, chi usciva a sinistra della presidenza, chi anticipava l’ingresso di tre minuti rispetto alla campanella – rinforzando i turni di sanificazione, rivedendo gli orari dei docenti a seconda dei bollettini dei contagiati e dei guariti. A completare il sistema fu l’introduzione di una sorta di dogana che costringeva gli insegnanti a verificare, sotto la pensilina di grigio cemento armato antistante l’ingresso, la congruità dei documenti presentati dagli studenti per poterli riammettere a scuola, dovendo distinguere tra i guariti da covid, sottoposti a quarantena e chi aveva fatto assenze vecchio stile, motivate semplicemente da pigrizia o impreparazione.

Dalla svolta del 2021 a fine anno scolastico nelle classi e nella vita della scuola poco è cambiato, le restrizioni restano .– più o meno ampie, più o meno stringenti, più o meno logiche –, le lamentele e le speranze disattese pure. Ci siamo insomma abituati a convivere con il virus. Quasi ogni giorno abbiamo fatto lezioni miste, collegandoci dal PC della classe con qualche studente in quarantena. È dato per scontato dover perdere minuti preziosi per disinfettare le mani, aprire le finestre, richiamare all’obbligo delle mascherine e via discorrendo. Eppure i ragazzi e le ragazze sorridono, si parla della vastità dell’universo in relazione alle nostre vite, di tolleranza per la diversità e di pedagogia, cercando di far presente che a scuola si dovrebbe imparare divertendosi e che una comunità pedagogica dovrebbe alleviare i dolori, non acuirli. Se ne parla, ma poi non cambia niente e si va avanti lo stesso, con la voglia di vivere dei ragazzi.