Secondo un sito di viaggi, l’edificio più brutto d’Italia, quinto nel mondo, si trova a Firenze: è il tribunale. I turisti che rimirano il panorama da piazzale Michelangelo non lo notano; per forza: sta alla cupola del Brunelleschi più o meno come un naso a una tetta. È un accrocchio sullo sfondo, in quella periferia dove non si parla l’inglese del centro ma neanche il cinese della suburra. Del resto con quel marrone medievale punta, è chiaro, a mimetizzarsi.

Un tempo la strada che percorrevano i condannati verso la forca si chiamava dei Malcontenti; c’è ancora la lapide. A un loro incenerimento fa pensare oggi il comignolo che sbuffa in cima a tutto, sulla guglia. Produce fumo, il tribunale di Firenze, come una fabbrica. Del virus della produttività, d’altronde, non devono essere esenti, ormai, neanche i conciliaboli tra legali, il loro concordare le versioni coi testimoni, le monitorie e le lusinghe, l’accondiscendere alle suppliche di vittime e imputati. Chissà se è per la difficoltà di comprenderne la funzione che i fiorentini non l’hanno soprannominato, il palazzone. Loro, capaci di bollare la modernità di una chiesa a Campo di Marte col titolo di “Lanciacristi”, per il tribunale si rimettono alla scritta un po’ da centro commerciale all’entrata. Come in un vecchio libro in cui ai tifosi per offendere l’arbitro si suggeriva di definirlo tale. Magari perché hanno perso l’estro di un tempo, magari per carità. Come si fa con gli sbagli voluti, inconsapevoli anche a posteriori. Perché l’edificio, si vede, è pari pari al progetto. Ma appallottolato. Non si spiegano altrimenti quegli spigoli, gli anditi, le pareti spioventi, quei tetti di sbieco.

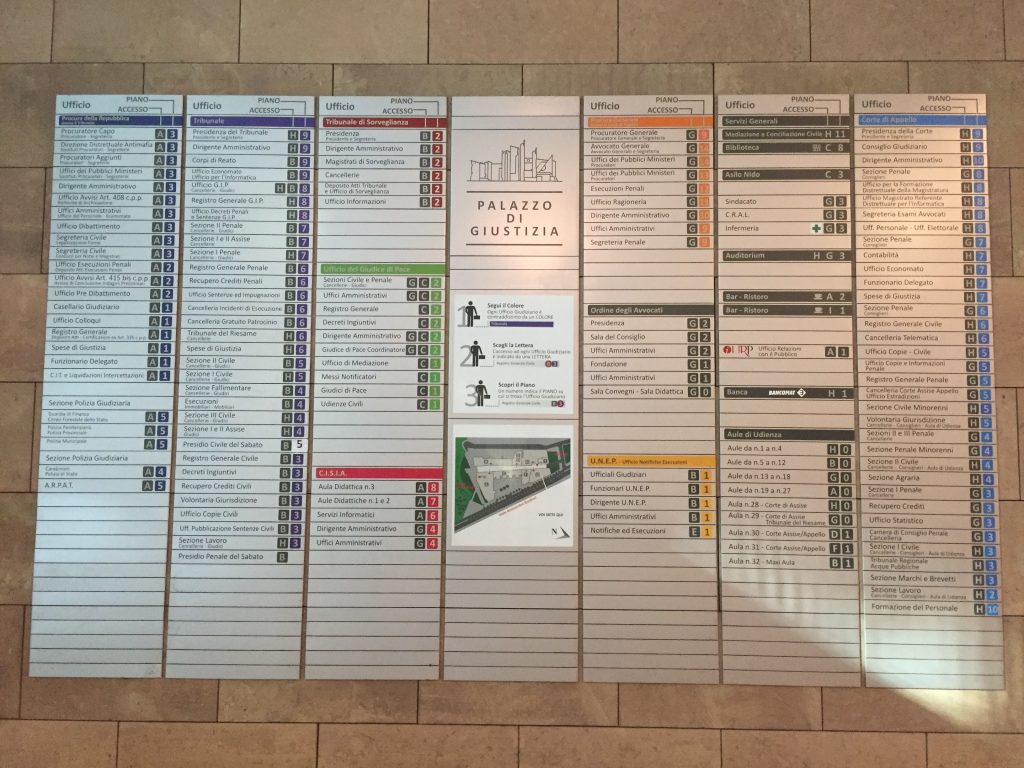

Devono averla riciclata, estratta da una pattumiera, la bozza, visto che l’autore morì diciott’anni prima dell’inaugurazione. A entrarci, a frequentarlo, a percorrerne i corridoi ciechi in cerca di un bagno, di una fotocopiatrice o almeno di un cancelliere, il pensiero corre a lui, l’architetto Ricci. Per maledirlo, affascinati come dall’autore di un labirinto. Cause civili, penali, corte d’Appello, d’Assise, si legge addentrandosi in una specie di partenogenesi di bivi dove neppure la scritta “pace”, in quanto preceduta da “giudice di”, concede una tregua. È il secondo più grande d’Italia, il tribunale di Firenze. Con quella guglia sembra una cattedrale. O l’orecchio di Dioniso, quell’antro da cui si dice che il dittatore di Siracusa origliasse i prigionieri. Ma questo è sfondato, l’ingresso comunica con l’uscita. Qualsiasi cosa tu dica, da una parte gli entra, dall’altra gli esce, non è un modo di dire. Una galleria, insomma, un guscio vuoto. Così imparano, i tomi della giurisprudenza ammassati dove capita, a provare a definirla, ad afferrarla, la giustizia: forse nient’altro che una balena, in fondo, che abbia la scritta PALAZZO DI GIUSTIZIA sulle labbra e niente sul posteriore, da dove spesso, forse con l’illusione di sodomizzare il sistema, entrano i reclusi tradotti dal carcere.

Qualche tempo fa fecero addirittura un bando per abbellirlo. Ma allo spaesamento della struttura si è aggiunto lo straniamento da arte moderna di un tubo che sbuca dal pavimento con tanto di targhetta di nome e autore, di un poliedro di metallo in un’aiuola, di una specie di pensilina da autobus in mezzo a un corridoio.

Dice che l’architetto Ricci prima degli edifici ci immaginava le persone dentro. Chissà se se li figurava, in questo antro, l’eco dei tacchi delle segretarie, dello sbandierare delle toghe, degli spergiuri, dei pianti dei condannati, dei latrati dei familiari, dello sfogliare dei codici da parte dei praticanti, dei bisbigli che si rifugiano negli ascensori. Che sono molti, bisogna riconoscerlo. A guardarlo da quell’andirivieni in verticale, con le sue porte scorrevoli e le luci al neon, il tribunale pare una versione confortevole dei quadri di Escher. In cui si sale abbassando lo sguardo, sorridendo di circostanza verso il faldone appeso all’indice del compagno di viaggio con un’aria da capufficio, di alacre tranquillità. O almeno fingendola, celando l’ansia: prendere quello sbagliato, di ascensore, invece che quello accanto, significa sbucare in padiglioni, in ali, sezioni dove tutti gli sguardi chiedono cosa ci faccia lì l’intruso ma nessuno gli suggerisce un modo per sortirne. Ci si può rifugiare nelle scale e magari scapicollarsi come da un incendio, preferendo spacciare lo spaesamento per una crisi di panico. Oppure percorrere una specie di passerella tra i due padiglioni, appesa sul vuoto all’ultimo piano e, dissimulando la vertigine, godersi lo spettacolo della cavea dall’alto.

In entrambe le ipotesi, a ogni piano ci s’imbatte in pianerottoloni, quasi piattaforme. Come se, al posto degli slarghi che nei tornanti di montagna danno modo all’automobile che scende di cedere il passo a chi sale, ci fossero autogrill da autostrada. Per celare l’aria di chi si è perso vale la pena di farci una sosta, appiccicare il naso sulle vetrate per guardare il parco in basso, magari, oppure sedersi a prendere un caffè. O leggere gli annunci, in cui avvocati tuttofare cercano un sottoscala uso ufficio con WC in cambio del proprio CV. Si può riflettere sul discredito della professione, sull’importanza della gavetta o annotarsi qualche numero.

Di tutto, pur di non confessare che, nel tribunale, voi ci siete entrati per un processo. Che, ora che ci pensate, per tribunale voi avete sempre inteso le aule, mica gli uffici della polizia giudiziaria, il bar al quarto piano, la copisteria, l’edicola, la sezione degli addetti alla stenotipia, l’archivio civile, anzi no, penale, macché, minorile, il gabbiotto delle guardie giurate, le segreterie dei Pubblici ministeri, il guardaroba in cui noleggiano le toghe, le librerie, l’anticamera del vice sostituto, il deposito dei corpi di reato.

Capita, allora, che accostandovi alla signora delle pulizie con l’aria di chi si trova lì giusto per il prezzo delle merendine al distributore automatico, voi chiediate del tribunale. Può darsi che lei, almeno lei, intenda la stessa cosa di voi: un giudice, un imputato, i testimoni, l’accusa, la difesa. Vi risponde, voi provate a spiegarvi meglio. Niente, non deve avervi capito. Figurati se in un tribunale di otto piani le aule delle udienze stanno sottoterra. Sarebbe come se allo stadio le partite si giocassero negli spogliatoi, come se un ristorante servisse in cucina, come se la messa si celebrasse in sagrestia.

Eppure da qualche parte, in un tribunale, ci dovrà pur essere, non so se mi spiego, il tribunale. E ora che ci pensate, nell’ascensore il tasto con scritto meno uno c’era. È proprio vero che al fondo non c’è mai fine, che si può sempre raschiare. Un po’ come scoprire che quelli che avevate preso per gironi infernali erano i piani alti, figuriamoci il resto. Eccolo, il resto. Un paio di schermi tipo aeroporto sfarfallano numeri: procedimenti e aule di dibattimento, la gente sbanda da una porta all’altra, alla ricerca di un’avviso scritto, un’indicazione sullo stipite. Mentre scruta scarabocchi appesi alle maniglie qualche avvocato fa il praticone col cliente. Un paio di carabinieri si accarezzano i bottoni sulla pancia. Alla fine di aula ne imboccate una qualunque. In un cantuccio se ne sta l’imputato, il cui destino si decide praticamente in un garage. E vi rendete conto che quella dell’architetto Ricci è tutta un’allegoria: il monumento alla giustizia per come la descrisse Kafka, per come è.